経営者必見!中小企業における顧問弁護士の重要性と契約のポイント

近年、ビジネス環境の複雑化に伴い、中小企業が直面する法的リスクは増加の一途をたどっています。労働問題、契約トラブル、債権回収など、様々な法的課題が経営を脅かす中、多くの経営者が「問題が発生してから弁護士に相談する」という事後対応型の姿勢を取っています。しかし、このアプローチでは既に大きなダメージを受けてからの対処となり、時間的・金銭的コストが膨大になりがちです。

こうした状況を未然に防ぐための有効な手段が、顧問弁護士との継続的な関係構築です。顧問弁護士は単なる法的トラブルの解決役ではなく、経営のパートナーとして中小企業の持続的な成長をサポートする存在です。適切な顧問弁護士を選び、効果的に活用することで、経営リスクを大幅に軽減し、安定した事業運営が可能になります。

本記事では、中小企業が顧問弁護士を活用するメリットや選び方、契約時の注意点など、経営者が知っておくべき重要な情報をご紹介します。

1. 中小企業が顧問弁護士を必要とする理由

多くの中小企業経営者は「うちの会社に顧問弁護士は必要ない」と考えがちです。しかし、法的リスク管理は企業規模に関わらず重要な経営課題です。なぜ中小企業にとって顧問弁護士が必要なのか、その本質的な理由を見ていきましょう。

1.1 増加する法的リスクと経営への影響

現代のビジネス環境では、法改正のスピードが加速し、コンプライアンス要求も厳格化しています。働き方改革関連法、改正個人情報保護法、パワーハラスメント防止法など、次々と施行される新たな法律や改正に対応するには、専門的な法的知識が不可欠です。

法的リスクへの対応遅れは経営危機に直結します。例えば、労働問題の対応ミスが従業員との紛争に発展し、賠償金支払いや企業イメージの低下を招くケースは少なくありません。また、取引先との契約書の不備が後々大きなトラブルとなり、事業継続を脅かすこともあります。

中小企業は大企業と比較して法務部門を持たないケースが多く、経営者自身が法的判断を行わざるを得ない状況にあります。しかし、専門知識がない状態での判断は大きなリスクを伴います。このギャップを埋めるのが顧問弁護士の重要な役割なのです。

1.2 顧問弁護士がもたらす経営的メリット

顧問弁護士との契約は単なるコスト増ではなく、中小企業に具体的な経営メリットをもたらします。最も重要なのは「予防法務」の観点です。問題が発生してから対処するのではなく、事前に法的リスクを特定し、対策を講じることで、将来的な損失を防ぐことができます。

例えば、ある製造業の中小企業では、顧問弁護士のアドバイスにより下請法の理解を深め、取引先との契約書を見直したことで、不利な条件での取引を回避し、年間数百万円のコスト削減に成功しました。また、別の小売業では、顧問弁護士による定期的な労務チェックにより、未然に労働紛争を防止し、安定した事業運営を実現しています。

顧問弁護士 中小企業の関係構築により、経営者は法的な不安を抱えることなく、本来の経営戦略に集中できるようになります。さらに、融資や事業承継など重要な局面でも、専門的なアドバイスを得られる安心感は計り知れません。

2. 中小企業に最適な顧問弁護士の選び方

顧問弁護士との関係は長期にわたるパートナーシップです。自社に最適な弁護士を選ぶことが、その効果を最大化する鍵となります。どのような基準で選べばよいのか、具体的なポイントを解説します。

2.1 業種・規模に合わせた専門性の見極め方

弁護士にも得意分野があります。中小企業の業種や抱える法的課題に応じた専門性を持つ弁護士を選ぶことが重要です。例えば、製造業であれば製造物責任や知的財産権に詳しい弁護士、IT企業であればデジタル法務に強い弁護士が適しています。

専門性を見極めるポイントとしては、以下の点が挙げられます:

- 過去の取扱実績(特に自社と類似の業種・規模の企業との取引実績)

- 所属する団体や研究会(専門分野に関する活動状況)

- 執筆・講演実績(専門知識のアウトプット状況)

- 中小企業支援に対する姿勢や理解度

中小企業の実情を理解している弁護士を選ぶことが極めて重要です。大企業向けの法務と中小企業向けの法務は異なる側面が多いため、中小企業の経営課題や予算感に理解のある弁護士を選びましょう。

2.2 相性と信頼関係の構築ポイント

顧問弁護士との関係は長期的なものになるため、人間関係としての相性も重要な選定基準です。初回相談時のコミュニケーションの取りやすさ、質問への回答の分かりやすさ、経営者の意向や企業文化への理解度などを総合的に判断しましょう。

信頼関係構築のためには、初期段階での小さな案件から依頼してみることも有効です。その対応を通じて、レスポンスの速さ、解決力、コミュニケーションスタイルなどを確認できます。また、複数の弁護士と面談し比較検討することで、自社に最適な相手を見極めることができます。

2.3 料金体系の比較と適正価格の目安

顧問弁護士の料金体系は事務所によって異なりますが、一般的には月額固定の顧問料と、個別案件に対する成功報酬や時間単価制の報酬が組み合わされています。中小企業向けの顧問料の相場を比較してみましょう。

| 事務所名 | 月額顧問料(税別) | サービス内容 | 特徴 |

|---|---|---|---|

| アクト法律事務所 | 3万円~10万円 | 月間相談時間無制限、契約書チェック、トラブル対応など | 中小企業専門、初回相談無料、オンライン対応可 |

| 西村あさひ法律事務所 | 10万円~ | 法務相談、契約書審査、紛争解決支援など | 総合法律事務所、国際案件対応可 |

| 弁護士法人プラム | 5万円~ | 電話・メール相談、書類確認、トラブル初期対応 | 中小企業向けパッケージ型サービスあり |

適正価格の判断には、単に金額の高低だけでなく、サービス内容との対比が重要です。例えば、月額5万円で月に数回の相談が可能なプランと、月額3万円で相談回数が月1回に限定されるプランがあれば、自社の相談頻度に応じて選ぶべきでしょう。

また、追加料金が発生する条件や範囲も事前に確認することが大切です。契約時には明確な料金表を提示してもらい、曖昧な部分は質問して解消しておきましょう。

3. 顧問弁護士契約の重要ポイントと注意点

顧問弁護士との契約は、その後の関係性を規定する重要な枠組みです。適切な契約内容を確保することで、期待通りのサービスを受けられるようになります。契約時に押さえるべきポイントを解説します。

3.1 契約内容の必須チェック項目

顧問契約書には、以下の項目が明確に記載されているかを確認しましょう:

- 顧問料の金額と支払い条件(月額固定費、支払時期、支払方法など)

- 顧問業務の具体的範囲(含まれるサービスと含まれないサービスの明確な区分)

- 相談方法と対応時間(対面、電話、メール、オンラインの可否と対応可能時間帯)

- 追加料金が発生する条件と料金体系(訴訟対応、書類作成など)

- 守秘義務と情報管理に関する条項

- 契約期間と更新条件

- 解約条件と解約時の手続き

特に重要なのは「顧問業務の範囲」の明確化です。例えば「法律相談」という抽象的な表現ではなく、「電話・メールでの法律相談(月〇回まで)」「契約書チェック(月〇件まで)」など、具体的なサービス内容と量的制限を明記しておくことで、後々のトラブルを防ぐことができます。

また、緊急時の対応についても事前に確認しておくことが重要です。休日や夜間の対応可否、緊急連絡先、代理対応の有無などを把握しておきましょう。

3.2 契約期間と解約条件の設定

顧問契約の期間は一般的に1年間が多いですが、3ヶ月や6ヶ月の短期契約から始めることも可能です。初めて顧問弁護士と契約する場合は、短期間の契約からスタートし、相性を確認した上で長期契約に移行するという方法も検討に値します。

解約条件については、双方にとって公平な内容になっているかを確認しましょう。一方的に不利な解約条件(例:顧客側からの解約に高額な違約金が設定されているなど)は避けるべきです。一般的には1〜3ヶ月前の事前通知による解約が標準的です。

また、自動更新条項がある場合は特に注意が必要です。更新前に契約内容や料金を見直す機会を確保するため、更新時期の通知を受け取る仕組みを確認しておきましょう。契約満了の1〜2ヶ月前に更新の意思確認があるかどうかも重要なポイントです。

4. 中小企業における顧問弁護士の効果的な活用法

顧問弁護士との契約後、どのように活用すれば最大の効果を得られるのでしょうか。単に問題が起きたときだけ相談するのではなく、戦略的に活用するためのポイントを解説します。

4.1 予防法務としての日常的な相談体制

顧問弁護士の最大のメリットは「予防法務」にあります。問題が大きくなる前に小さな疑問や懸念を相談できる体制を整えましょう。具体的には以下のような活用法が効果的です:

定期的なリーガルチェックとして、四半期に一度など定期的なミーティングを設定し、新たな事業計画や契約書のレビュー、法改正の影響などを相談する習慣を作りましょう。また、社内での判断に迷った際の「セカンドオピニオン」として活用することで、リスクの少ない意思決定が可能になります。

「小さな疑問」を気軽に相談できる関係性の構築が重要です。些細な質問と思っても、専門家から見れば重大なリスクが潜んでいる場合があります。「相談するほどのことではない」と判断せず、積極的に活用する姿勢が予防法務の鍵となります。

4.2 経営戦略への法的サポートの取り入れ方

顧問弁護士は単なる法的トラブルの解決役ではなく、経営戦略のパートナーとしても活用できます。新規事業の立ち上げ時には、事業モデルの法的リスク評価や必要な許認可の確認、契約スキームの設計などを依頼しましょう。

M&Aや事業承継などの重要な経営判断の場面では、法的側面からのデューデリジェンス(適正評価)を依頼することで、隠れたリスクを発見し、適切な対策を講じることができます。

また、取引先との重要な交渉の場面では、顧問弁護士に同席してもらうことで、法的な観点からの助言を得ながら有利な条件を引き出すことも可能です。特に大企業との取引では、法務部を持つ相手に対して対等に交渉するための強力な味方となります。

4.3 危機管理と紛争解決における役割

万が一トラブルが発生した場合、顧問弁護士の存在は大きな安心感をもたらします。法的紛争の初期対応が適切であれば、その後の展開が大きく変わってきます。以下のような場面で効果的に活用しましょう:

| 危機場面 | 顧問弁護士の役割 | 活用のポイント |

|---|---|---|

| クレーム対応 | 適切な対応方針の助言、回答文書のチェック | 初期対応の段階で相談し、エスカレーションを防ぐ |

| 労働紛争 | 従業員とのトラブル解決、労基署対応 | 証拠や記録の適切な保全方法から指導を受ける |

| 取引先とのトラブル | 交渉戦略の立案、法的主張の整理 | 感情的にならず、法的観点からの解決策を模索 |

| 行政調査・立入検査 | 対応方針の助言、同席による支援 | 事前に連絡し、適切な準備と対応を行う |

紛争解決においては、訴訟だけでなく示談や調停など様々な選択肢があります。顧問弁護士は各選択肢のメリット・デメリットを説明し、企業にとって最適な解決方法を提案してくれます。また、社内の危機管理マニュアル作成や従業員教育にも協力してもらうことで、リスク管理体制を強化できます。

まとめ

中小企業にとって顧問弁護士の存在は、単なる法的トラブル対応の手段ではなく、持続的な経営を支える重要なパートナーです。適切な顧問弁護士を選び、効果的に活用することで、法的リスクの軽減だけでなく、積極的な経営判断や事業拡大の支援まで得ることができます。

顧問弁護士の選定にあたっては、専門性や実績だけでなく、自社の業種や規模への理解度、コミュニケーションの取りやすさなども重視しましょう。また、契約内容は曖昧さを排除し、サービス範囲や料金体系を明確にしておくことが重要です。

中小企業と顧問弁護士の関係は、単なる「サービス提供者と顧客」ではなく、互いに信頼し合いながら企業の成長を共に目指す「パートナーシップ」であることが理想的です。日常的な相談から危機管理まで、様々な場面で顧問弁護士を積極的に活用することで、法的リスクに強い企業体質を構築し、安定した経営基盤を確立することができるでしょう。

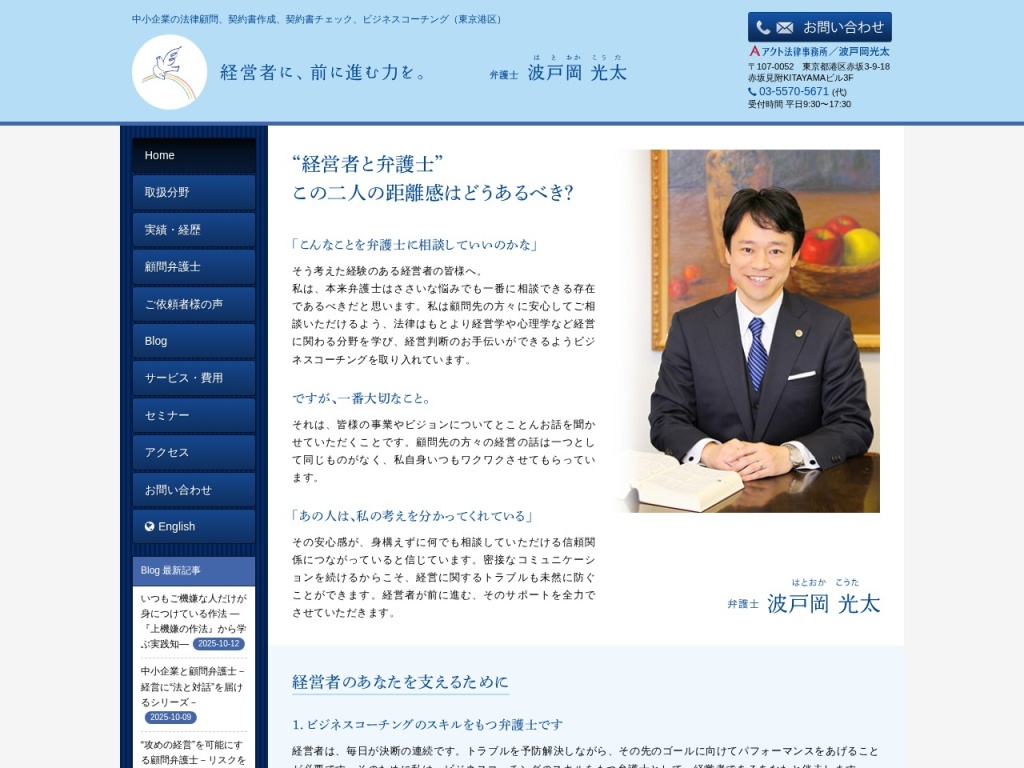

クライアント名:アクト法律事務所

住所:〒107-0052 東京都港区赤坂3-9-18 赤坂見附KITAYAMAビル3F

URL:https://hatooka.jp/